Letzte Woche ist eine Frage von Schülerinnen eines Gymnasiums beim Institut eingegangen, die wir mit ihrer Erlaubnis hier einfügen:

Sehr geehrte Mitglieder:innen des Instituts für alternative Prüfungskultur,

Wir sind eine Gruppe von Schülerinnen des des Kurpfalz-Gymnasiums in Schriesheim und besuchen die 11. Klasse. Wir sind außerdem alle Teil eines Seminarkurses zum Thema „Schule und Gesellschaft“, wo wir uns mit dem Thema: „Sind alternative Prüfungsformate eine besseres Selektionsmittel als der Numerus Clausus“ beschäftigen. Wir beziehen uns hierbei auf alternative Prüfungsformate als Auswahlinstrument zur Hochschulzulassung.

Nun sind wir auf Ihr Institut gestoßen, welches ziemlich spannende und für unser Thema passende Inhalte liefert und uns würde interessieren:Wie würden Sie den Begriff alternative Prüfungsformate definieren ?

Was halten Sie von alternative Prüfungsformate, als Auswahlinstrument zur Hochschulzulassung?

Denken Sie alternative Prüfungsformate sind nachhaltiger als der NC bzw. die „normale“ Notengebung?Wir würden uns sehr über eine Antwort freuen und bedanken uns schonmal für Ihre Zeit!

Mit freundlichen Grüßen, Vilma Neldner, Noreen Bauer, Erin Engin, Hannah Baumann

Hier nun die Antwort auf diese Anfrage:

Liebe Vilma, Noreen, Erin und Hannah

Danke für eure Mail und eure Fragen. Auf den meisten Veranstaltungen, wo man offen über solche Fragen spricht, duzt man sich – deshalb können wir das hier gerne auch so machen.

Unten folgen unsere Antworten. Vorauszuschicken ist: Sobald man genau über Prüfungsformate nachdenkt, merkt man, wie viel miteinander verbunden ist. Die Fragen, die ihr stellt, können deshalb nicht schematisch beantwortet werden, sondern müssen differenziert eingeordnet werden. Sie sind mit anderen Fragen verbunden.

Alternative Prüfungsformate

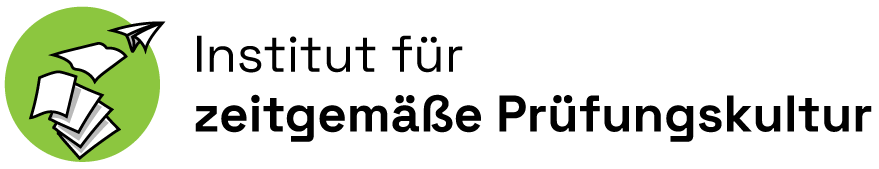

Herkömmliche Prüfungen legen recht starre Rahmenbedingungen fest. Das betrifft mehrere Dimensionen, wie die folgende Grafik zeigt:

Alternative Prüfungsformate sind diesbezüglich offener. Das wäre eine Definition: Bei alternativen Prüfungsformaten werden Rahmenbedingungen reflektiert festgelegt. Wer so prüft, begründet, welche Hilfsmittel zugelassen sind, in welchen Sozialformen Lernende arbeiten, welche Räume geeignet sind etc. Wer das nicht tut, übernimmt Rahmenbedingungen ohne darüber nachzudenken.

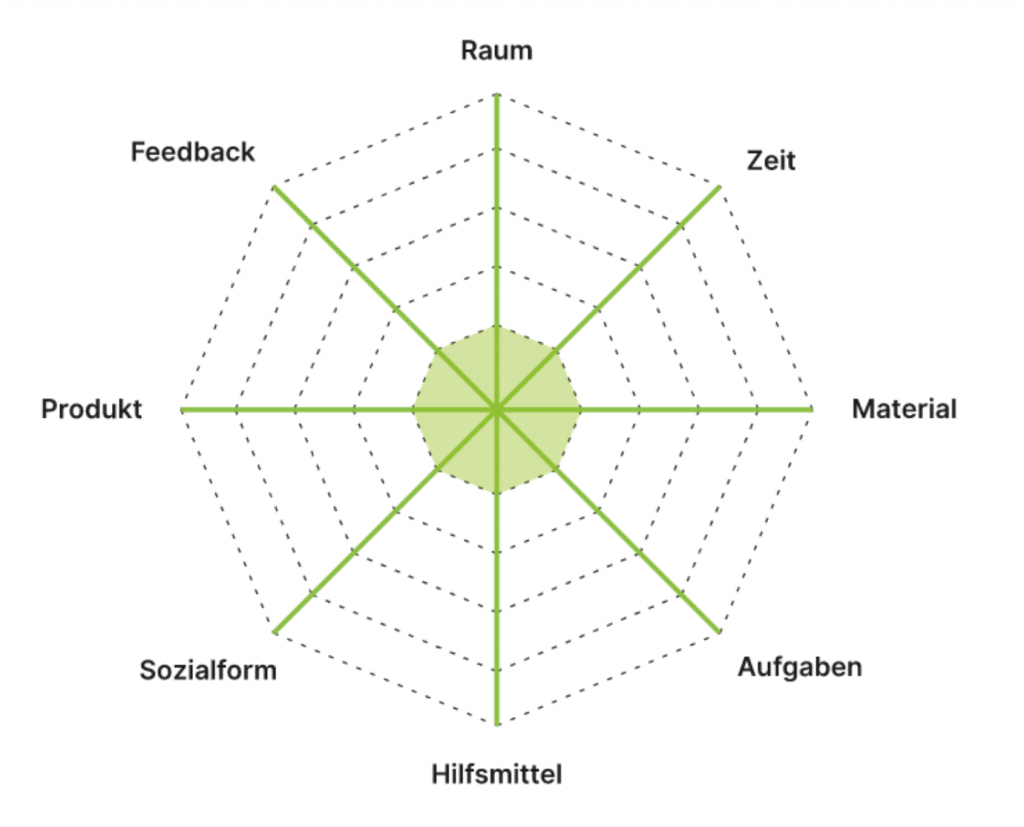

Das muss nicht alle Dimensionen gleichzeitig betreffen. Lars Mecklenburg, der auch in unserem Institut mitdenkt, hat das in einem Vortrag kürzlich in Bezug auf die Zeit vorgeführt (alle Grafiken stammen aus seiner Präsentation): Schüler:innen schreiben Prüfungen zu dem Zeitpunkt, in dem sie sich darauf gut vorbereitet fühlen – und kriegen für ihre Bearbeitung so viel Zeit, wie sie benötigen.

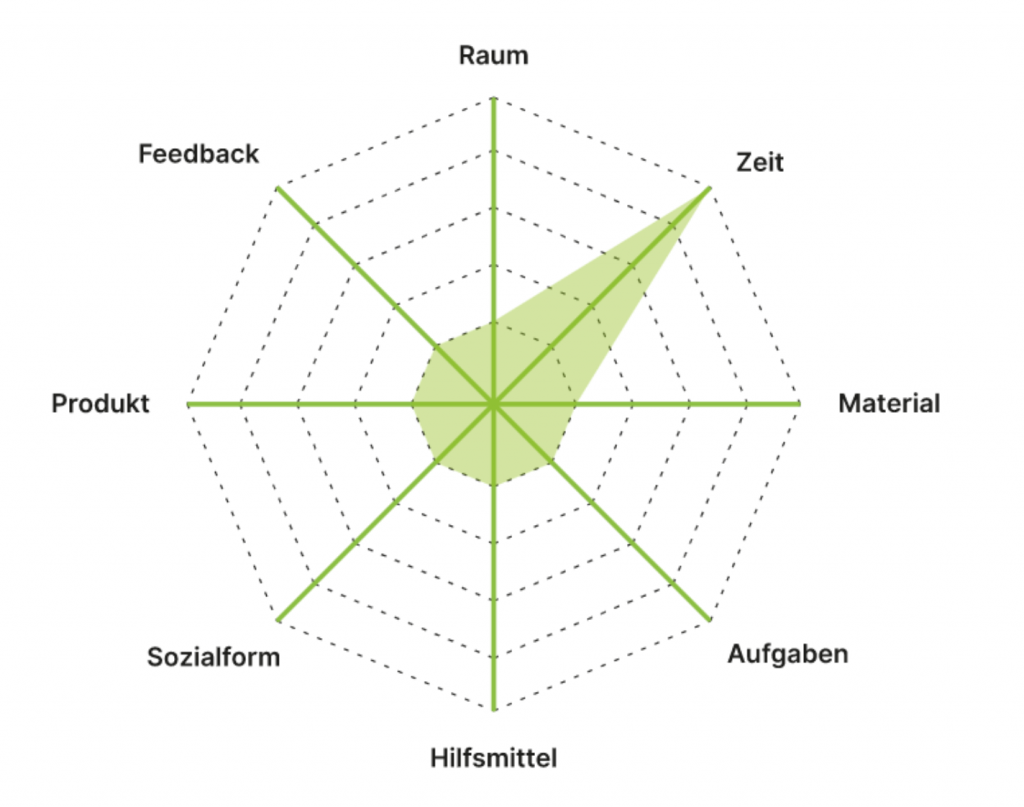

Diese Öffnung kann man nun in jeder Dimension denken. Denkt man darüber nach, was Schüler:innen heute können sollten, dann ist es für uns naheliegend, Zusammenarbeit und Einsatz von digitalen Hilfsmitteln bei Prüfungen mitzudenken. Entscheidend dürfte auch sein, die eigene Lernleistung mit geeignetem Feedback reflektieren und gut einschätzen zu können – unabhängig von Noten und den Beschränkungen der Schule.

Vielen Menschen leuchten diese Argumente ein. Sie wenden gleichzeitig aber ein, dass dann die Vergleichbarkeit der Prüfungsergebnisse nicht mehr gegeben sei: Wenn die einen Schüler:innen Prüfungen später und mit mehr Zeit schreiben als andere – ist es dann fair, ihre Ergebnisse zu vergleichen?

Das Problem der Vergleichbarkeit ist nicht leicht zu lösen und mit vielen falschen Vorstellungen verbunden. Es hilft, sich zu fragen, was genau verglichen werden soll – und weshalb. In einem Podcast hat Malcolm Gladwell am Beispiel Schach gezeigt, dass die Fähigkeit, Schach unter Zeitdruck zu spielen, eine andere ist, als Schach mit genügend Zeit zu spielen. Wenn also enge Zeitvorgaben gesetzt werden, vergleicht man andere Fähigkeiten miteinander. Gladwell wendet diese Einsicht auf Prüfungen für Anwält:innen an. Dabei geht es um Prognosen: Wer kann später in juristischen Berufen gute Leistungen erbringen? Das sind oft nicht die Personen, die unter Zeitdruck die besseren Ergebnisse erzielen. Wenn nun – wie beim Abitur – Vergleiche über die aktuelle Leistungsfähigkeit gezogen werden, um eine Prognose für die zukünftige Leistungsfähigkeit (im Studium) abzugeben, dann wäre ein sinnvolles Vorgehen, Leistungen zu vergleichen, die weitgehend denen entsprechen, welche erfolgreiche Studierende und Berufsleute erbringen müssen. Sobald Leistungen mit Zahlen bewertet und dann verrechnet werden, fallen solche Informationen raus: Mit dem Abi-Schnitt können wir Menschen quantitativ vergleichen, verlieren aber völlig aus den Augen, worauf sich dieser Vergleich bezieht und wozu er dient.

Damit sind wir bei der zweiten Frage:

Alternative Prüfungsformate für die Hochschulzulassung

Zunächst müssen wir hier ein grundsätzliches Problem diskutieren: Allokation, also die Zuteilung von Menschen auf unterschiedliche Bildungsgänge, ist immer ungerecht, wenn sie sich auf gemessene Leistungen bezieht. Die Vorstellung, Menschen müssen sich Bildung verdienen oder hätten ein Studium verdient, ist fundamental ungerecht, wie man z.B. bei Michael Sandel nachlesen kann. Wenn mehr Menschen (an einer Uni) (ein bestimmtes Fach) studieren wollen, als es Plätze gibt, bedeutet das, dass ohnehin Benachteiligung stattfinden wird. Hier eine gerechte Lösung zu suchen, ist sehr schwierig: Gerecht wäre es, allen dieselben Rechte auf Bildung zu geben.

Schulen könnten sich der Mitwirkung bei Allokationsverfahren entziehen. Ihre Aufgabe bestünde dann darin, Lernprozesse zu ermöglichen. Es ist widersprüchlich, das während Jahren zu tun und dann mit dem Abitur dabei mitzuwirken, dass einige Schüler:innen in Bezug auf ihr Studium benachteiligt werden. Würden Schulen diesen Schritt gehen, dann wäre Selektion die Aufgabe der Universitäten.

Betrachtet man das so, dann könnten alternative Prüfungsformate Lernenden dabei helfen, sich für ein Studium zu qualifizieren. Bei sich wahrzunehmen, welche Arbeits- und Lernformen man beherrscht, wofür man sich interessiert etc. Das aktuelle Abitur-System suggeriert, alle mit 1er-Abitur könnten jedes Fach gleich gut studieren. Das stimmt schlicht nicht.

Damit sind wir bei der Frage der Nachhaltigkeit. Stellen wir uns mal ein konkretes Verfahren vor: Schüler:innen legen während der Schulzeit Portfolios an, in denen sie ihre Lernprozesse und Lernergebnisse dokumentieren. In Gesprächen über diese Portfolios können sie Interessierten klarmachen, was sie verstanden haben, wo ihre Stärken liegen, welche Erfahrung sie mitbringen. Ein Gespräch über ein Portfolio ist ein alternatives Prüfungsformat, das wirksam und sehr nachhaltig ist.

In Bezug auf die Studienzulassung erschwert es allerdings die Entscheidungsfindung. Das hat mehrere Gründe: Erstens brauchen Gespräche über Portfolios viel Zeit, mehr Zeit als die Bewertung von Klausuren. Zweitens lassen sie sich nicht standardisieren und vergleichen: Portfolios dokumentieren unterschiedliche Zugänge, Erfahrungen und Lebenswege – die Realität des Lernens. Drittens lassen sich Entscheidungen nicht auf eine abstrakte Ebene verlagern: Wer Portfolios genau anschaut, kann nicht im Nachhinein einen Schwellenwert festlegen, der markiert, wer zu einem Studiengang zugelassen wird und wer nicht.

Das bedeutet: Alternative Prüfungsformate sind nachhaltig, aber sie sind in Bezug auf Allokation nicht effizient.

Ein Vorschlag für die Studienzulassung

Einige Mitglieder unseres Instituts haben in Gesprächen folgende Idee entwickelt: Die Studienzulassung könnte über zwei Schritte erfolgen.

Schritt 1: Qualifikation (an Schulen)

Über Lernleistungen, die in alternativen Prüfungsformaten erhoben werden, qualifizieren sich Schüler:innen für ein Studium. Schulen attestieren ihnen, dass sie die nötigen Kompetenzen und Erfahrungen mitbringen, um ein Studium erfolgreich absolvieren zu können. (Oder sie attestieren es noch nicht.) Dieser Schritt erfolgt im pass/fail-System, wie bei einer Führerscheinprüfung.

Schritt 2: Allokation im Losverfahren

Wer qualifiziert ist, darf sich für einen Studienplatz bewerben. Dafür erhält jede Person ein Los (denkbar wäre auch, dass Angehörige diskriminierter Gruppen mehr als ein Los erhalten, wenn z.B. in einem Studiengang Frauen oder Menschen aus nicht-akademischen Haushalten untervertreten sind). Die Vergabe der Studienplätze erfolgte dann im Losverfahren. Dadurch wird nicht der Anschein erweckt, die Studienplätze würden nach Verdienst vergeben. Das ist psychologisch extrem wichtig: Wer nicht am Wunschort das Wunschfach studieren kann, schreibt das heute oft dem eigenen Versagen zu. Tatsächlich ist der Grund aber die fehlende politische Bereitschaft, ausreichend Studienpätze zur Verfügung zu stellen. Das Losverfahren macht das deutlich.

Wir hoffen, dass ihr mit unserer Antwort etwas anfangen könnt. Bei weiteren Fragen könnt ihr euch gern an mich oder ans Institut wenden. Mit separater Post hat euch Björn ein Buch zukommen lassen.

Herzliche Grüsse, Philippe